煙業智匯

零售戶在線

微薰

手機版

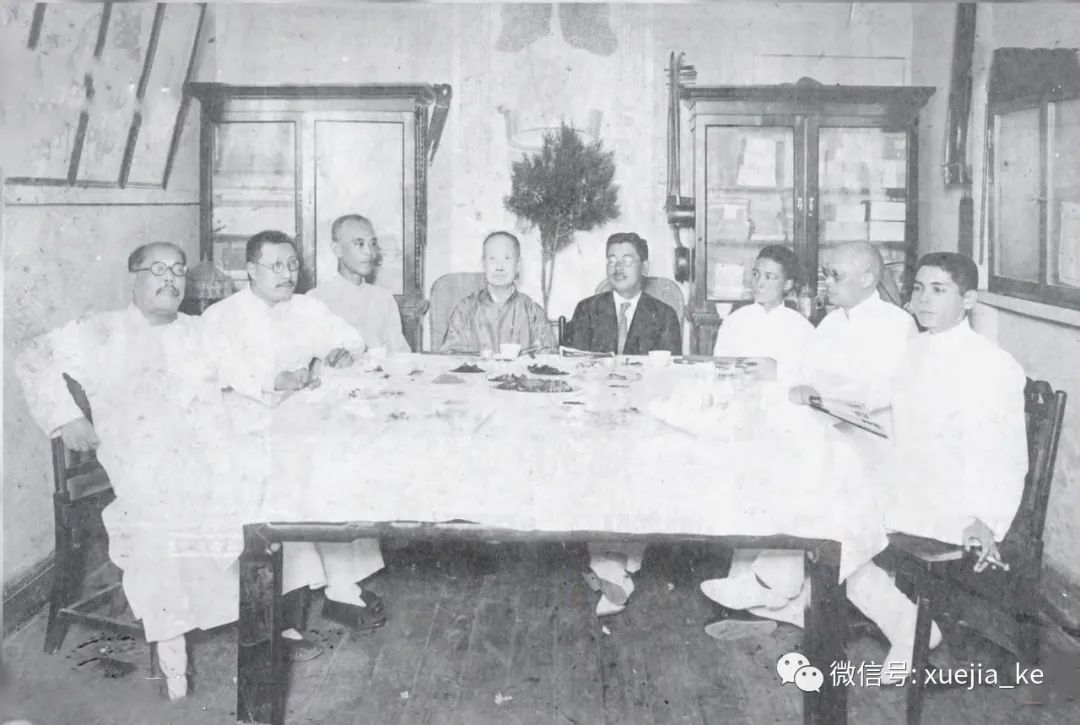

周末查找資料的時候看到了一張非常特別的老照片。照片的拍攝地點是吳隱在上海的家中。這是一場家宴,當時西泠印社創始人邀請吳昌碩吃飯,希望吳昌碩擔任西泠印社的社長,照片左側三人就是西泠印社其中的三個創始人丁輔之、吳隱和葉為銘。

仔細看,左側西泠印社創始人丁輔之、吳隱手上都拿著雪茄,中間是當時海派首領吳昌碩,此后擔任西泠印社首任社長,最右側吳昌碩兒子吳東邁,手上也拿著雪茄。照片拍攝的時間是1912年。早在一百多年前,中國文人聚餐,在酒熱耳酣之際就會點燃一支雪茄。

上海確實開雪茄風氣之先。清末,講究洋務,出使歐美的人漸多,歐美人也大量來華,雪茄用作交際之物,上海得洋氣最先,在接受西方各種文明產物的同時,也接受了雪茄,而且成為雪茄生產的主產地。在十九世紀末的時候,上海就有很多售賣雪茄的商店。1862年6月26日,《上海新報》登載了一則商行售賣“外國雜貨”的廣告:“新到什錦餅干、酸果、洋醋、呂宋煙、白蘭地、小面鏡子、東洋竹籃仔等”

當時寓居上海的詩人頤安主人作一首《呂宋煙號》的竹枝詞“分支裝匣數盈千,亦有專銷呂宋煙。買得雪茄香競吸,華人嗜好亦何偏。”反映了人們對雪茄煙的嗜好。

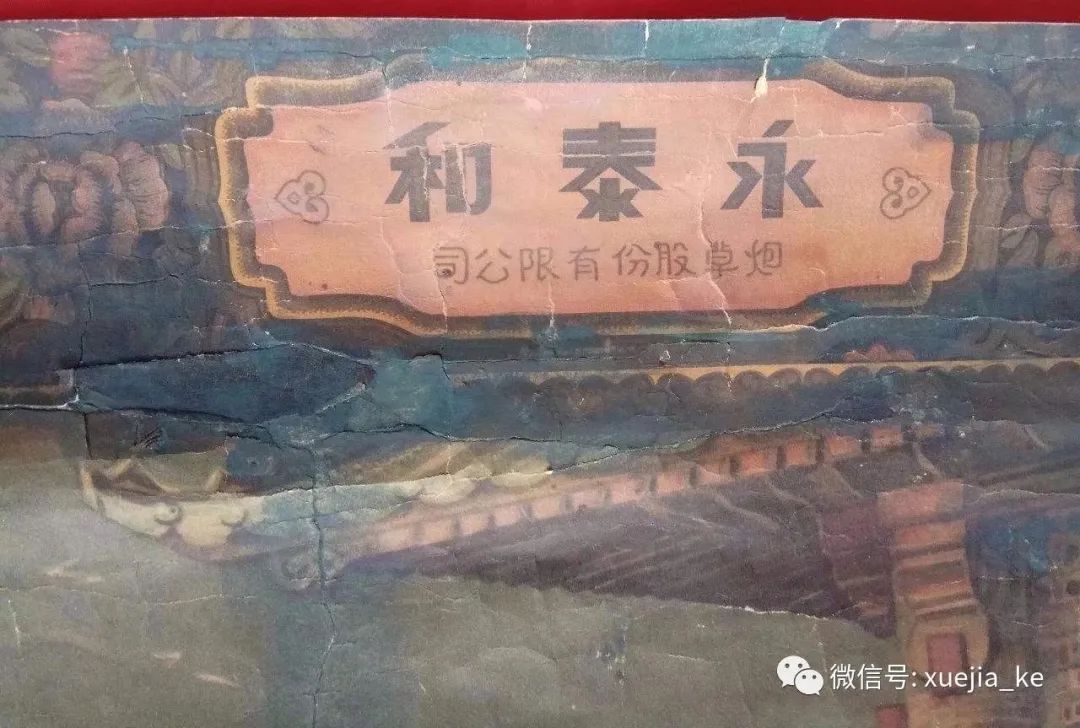

隨著雪茄煙吸食人群的增多,上海出現了一些小規模的雪茄煙生產作坊。光緒二十一年(1895)10月,由鄭馥泉、楊星門、杜杰卿等廣東商人在上海英租界三馬路口組建以銷售雪茄煙為主的永泰棧,這是一個雪茄銷售的合作組織,該棧在菲律賓設有泰記煙廠。后來鄭馥泉的生意干大了,不僅經營雪茄,還介入到卷煙生意。其子鄭伯昭成為英美煙公司的大買辦,專門經銷紅錫包卷煙,永泰棧變成了永泰和煙草公司。

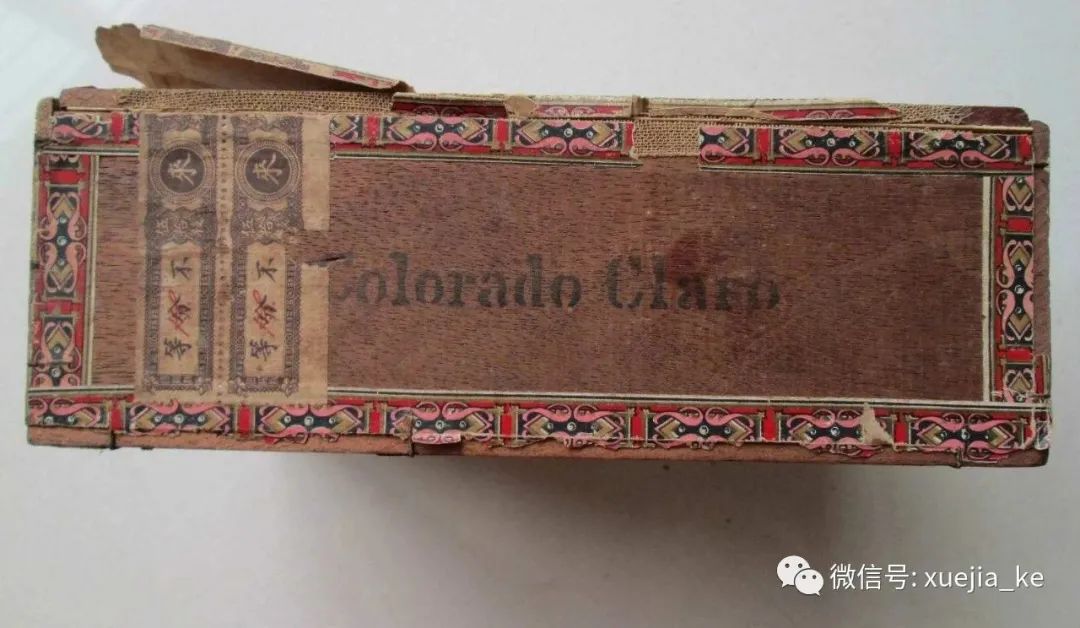

隨著需求的增加,雪茄的工廠逐漸增多。光緒二十八年(1902)上海成立人和雪茄煙有限公司,資本60100元,工人220人。翌年,上海還開設了福記雪茄煙廠。這些的雪茄煙廠多聘請外籍技師,進口煙葉,生產花色雪茄,商標式樣模仿進口煙。

辛亥革命以后,上海的工商業發展很快,依托消費市場發展,雪茄的消費量增大。最初民族雪茄生產不成氣候,人們多抽的是進口雪茄。不久,第一次世界大戰爆發,主要的歐洲國家都忙于戰事,雪茄進口銳減,上海本地很多小資本雪茄廠乘勢迅速發展。不少原本做煙絲的工廠改建成雪茄廠,當時上海有福記、萬利、永通、呂宋、南方、華利、老裕泰、上林等20余家。上海雪茄生產銷售達到一個高峰,這種供銷兩旺的狀況一直持續到了三十年代。

巔峰時期的上海,不少人家里有獨立的雪茄房,很多人家里都存有雪茄,宴會后點燃一支雪茄也是許多人的日常狀態。我們現在還沒有建立起一種雪茄文化,總感覺雪茄好像剛進入中國不久,因為二三十年前基本很難看到雪茄。實際上雪茄在我們國內存在斷層,雪茄進入中國已有百年歷史。百年前上海就在引領雪茄風氣之先。

2025中國雪茄(四川)博覽會暨第七屆“中國雪茄之都”全球推介之旅