煙業智匯

零售戶在線

微薰

手機版

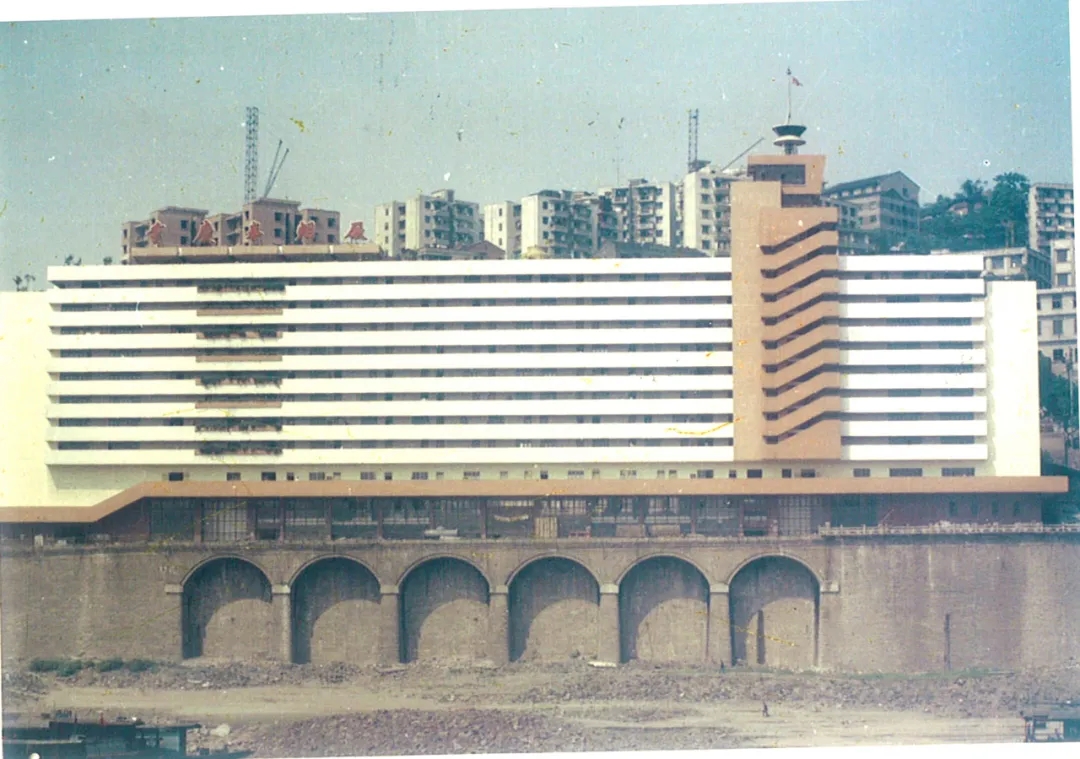

20世紀90年代初,位于原南洋公司重慶制造廠舊址上的重慶卷煙廠 / 重慶卷煙廠? 供圖

1939年5月12日,黃昏中的山城重慶。殘陽西斜,暑熱翻滾。

“五三、五四”大轟炸驚魂未定,而棗子嵐埡(地名)上空又早早升起防空氣球——新一輪空襲來臨,27架日機呼嘯而至,一枚枚炸彈、燃燒彈,連續擊中江北、棗子嵐埡和南岸彈子石的雷打石街、大平街和碼頭河壩……

大地顫抖、濃煙烈焰中,一個壞消息傳來——南洋兄弟煙草公司重慶制造廠(以下簡稱“重慶廠”)被炸……

篳路藍縷遷山城

1905年,旅日華僑簡照南、簡玉階兄弟在香港創辦了廣東南洋煙草公司。

取名“南洋”,表示將與天津的北洋煙草公司一道“一致對外、共挽利權”,壯大民族煙草工業,抵御洋煙的沖擊和蠶食。

抗戰爆發,南洋公司主要生產基地受到嚴重威脅。1937年“八·一三”事變中,南洋公司位于上海東熙華德路的上海總廠被日軍焚毀停工,生產重心隨即轉往漢口,業務中心也被迫遷往香港。

1938年6月,武漢會戰爆發,漢口分廠正常生產秩序已無法保證,該廠逐步將設備、原料等拆卸打包,并遴選部分優秀經營技術人員,一起西遷重慶,參加了被稱為“東方的敦刻爾克”的“宜昌大撤退”。

當時,內遷的9萬噸工業設備和3萬多人員,一下子都聚集到了離重慶還有近600公里的宜昌。其中,有漢口分廠的人員,以及拆運的卷煙機、切絲機等設備和原料。

這次撤退幾經波折,歷經血與火、生與死考驗,一大批工廠、大量的機器通過長江水道轉運至重慶,使得當時中國的主要經濟實力得以保存,保住了民族工業的命脈。

漢口分廠各類設備、原料以及人員也抵達重慶,最終在彈子石雷打石11號扎根。南洋公司在重慶設立業務管理委員會,此時除香港廠外,公司業務重心完全遷移至重慶。

為盡快保障軍備和大后方民生,國民黨當局政府工礦調整處下達了“惟本處已頒布限期復工辦法,并由本處添派外勤工作人員,與各廠切實聯絡,催促進行”復工指令。

管委會遵令招募員工和臨時苦力,積極擴建工棚、安裝調試設備,盡力克服物資奇缺等各種困難,加緊廠區建設……經過近半年勞作,1939年3月18日,重慶廠終于開機投產。

隨著卷煙機設備轟隆隆的歡騰聲,一包包“金斧”“花王”等牌號卷煙正式下線供應市場。

愈炸愈強再重建

兩江交匯,浪奔浪涌。

因地處長江嘉陵江合流處突出位置,重慶廠成為5月12日敵機大轟炸投彈瞄準鏡下的顯著目標。

這一天,日機炸死炸傷重慶市民411人,剛剛復業的重慶廠損失慘重——廠區中彈燃燒,全部廠房焚毀,所有機械設備和大量原料及成品損毀。

“任你龜兒子兇,任你龜兒子炸,格老子我就是不怕;任你龜兒子炸,任你龜兒子惡,格老子豁上命除脫!”在重慶軍民“愈炸愈強”的洶涌怒潮中,重慶廠上下奮力拼搏,積極重建。

然而,復產形勢卻異常嚴峻:

——機械設備的零件奇缺。卷煙機、切絲機等零配件在重慶本地無法購買到,只能派技術人員冒著生命危險,穿越戰場火線,輾轉到香港和上海采購。由于戰時交通運輸線經常遭到破壞,貨品采辦后途中轉運又堪比重歷“宜昌大撤退”,跨海涉水翻山越嶺,裝船卸車異常艱難。

——疏散的原料難以管理。為防備接下來的轟炸,管委會決定將殘余煙葉等原材料,撤離到離廠區25公里的郊區磨夾溝等安全地帶分散堆放,但因疏散得過于偏遠,搬運人手不夠,而且每一堆放點均要派人看護,運輸和管護等非常困難。

——卷包煙女工招募不易。因為防空管制,市區人口強制疏散,再加上廠房面積所限,工作日又不能提供三餐膳食和夜間住宿,與彈子石附近紗廠的工作生活條件無法相比,招聘女工缺乏吸引力,因此廠里時常處于缺員狀態。

——經營管理效率低下。因位于長江南岸彈子石,由于戰時條件所限,缺少電話聯系,與設在主城的管委會工作聯系或購買物資等,均需派人乘船過江,而各渡口人多船少十分擁擠,往返一趟最快也需要半日。

最麻煩的是因空襲預警采用“逐地通報”土辦法,敵機一起飛就沿途預警,重慶市區的防空警報往往提前數小時響起,一遇警報,工作一停就是半天,重建時斷時續。

…………

困難重重,但重慶廠并未被嚇倒,工友們同仇敵愾、眾志成城,頂著夏秋艷陽的毒辣炙烤,開山填埋彈坑、鑿山開洞隱蔽物資、鏟平廢墟重修廠房……終于經過5個月奮戰,廠里又響起機器轟鳴聲。

歷盡艱辛傳薪火

復產后的重慶廠,職員工人合計200余人,下設設備煙葉部、焙煙部、卷煙部、包裝部,重要設備包括制煙機10部、制盒機3部,以及各類安全設備和阻燃滅火機具等。

然而,由于南洋公司決策層對抗戰缺乏長遠認識,僅僅把重慶廠作為公司發展權宜之計,又因西遷運輸以及遭轟炸后重購等不易,幾乎所有設備都欠完善,再加上廠房狹促、人手不足,生產遭遇相當多困難。

抗戰進入相持階段后,重慶及大后方物資極為匱乏、物價飛漲,廠里生產用的木料、紙張輔料等采購更加困難。

為維持正常生產,重慶廠與長期供應紙料的中元造紙廠商定,采取向銀行貸款后借錢給紙廠的辦法,換取穩定廉價的卷煙紙張供應。同時,管委會自行開設各類商行收購走私輔料,壓低生產成本。

更揪心的是,連維持正常生產的煙葉也時斷時續,原料供應成了生產的最大難題。

為突破日軍封鎖,管委會從美國引進了“大金元”“黃金葉”等煙草良種,派出技術人員前往昆明附近的富民、澄江、宜良等縣,組織當地農民試種烤煙而大獲成功。

“自港滬淪陷,運輸困難后,本地煙廠,各采土產煙葉,或種美煙葉,加以改良試制”。此舉開創了中國卷煙生產企業投資煙葉生產、組織煙農種植的先河,并帶動了西南地區特別是云南的煙草種植業,對當地烤煙生產起到巨大促進作用。

為打敗日本帝國主義,大后方軍民響亮喊出“加緊生產,支援前線”的口號。1939年,重慶廠生產的各種牌號合計月均205.6箱(250條/箱),到1940年時已達月均379.5箱,并在其后幾年一直維持每月300箱左右。

重慶廠生產的“金斧”“黃金龍”“雙喜”“花王”等牌號構成了高中低端完整產品矩陣,包裝上常印有“抗戰到底”“振興國貨”等標語,成為戰時民族工業品代表之一。卷煙產品除滿足重慶市場外,還供應包括西北在內的大后方市場,產銷規模擴大后又在四川簡陽設立了分廠。

機器聲日夜不息的重慶廠,不僅為山河破碎、紛亂流離的時代提供就業崗位,還增加了政府財稅收入,有力支撐了前線抗戰和后方穩定。

1942年元旦,遷川工廠聯合會組織101家工業企業在上清寺舉辦為期15天的遷川工廠出品展覽會,向世界展現中國的生產和持久抗戰能力,“參加者有鋼鐵、機械、紡織、化學、煙草、造紙、玻璃等”。“金斧”“花王”“黃金龍”等品牌與食品、紡織、制藥、造紙、火柴等各類商品一起,贏得市民交口贊譽。

在重慶廠帶動下,重慶地區的卷煙業如雨后春筍般發展起來。到1947年底,全市共有大小煙廠127家,擁有大小卷煙設備172臺,年產卷煙13257箱。

新中國成立后,重慶市企業局于1952年將重慶廠、大漢、華福、大成、新國、南明等6家煙廠合并組成“重慶煙草公司”,下設華福為第一廠、大漢為第二廠、重慶廠為第三廠。

1956年3廠又全部并入重慶廠,將其作為重慶地區唯一卷煙生產企業。1968年,重慶廠正式更名為“國營重慶卷煙廠”,這就是今天重慶中煙工業有限責任公司重慶卷煙廠的前身。

時光荏苒,斗轉星移。

2024年7月,重慶市抗戰遺址博物館、盧作孚紀念館先后將重慶廠西遷起源歷史納入兩館館藏并公開展出,以此銘記那一段血與火淬煉的崢嶸歲月,見證民族煙草工業火種的不屈燎原。

薪火,在歲月流逝中,賡續傳承而生生不息……

2025中國雪茄(四川)博覽會暨第七屆“中國雪茄之都”全球推介之旅