煙業智匯

零售戶在線

微薰

手機版

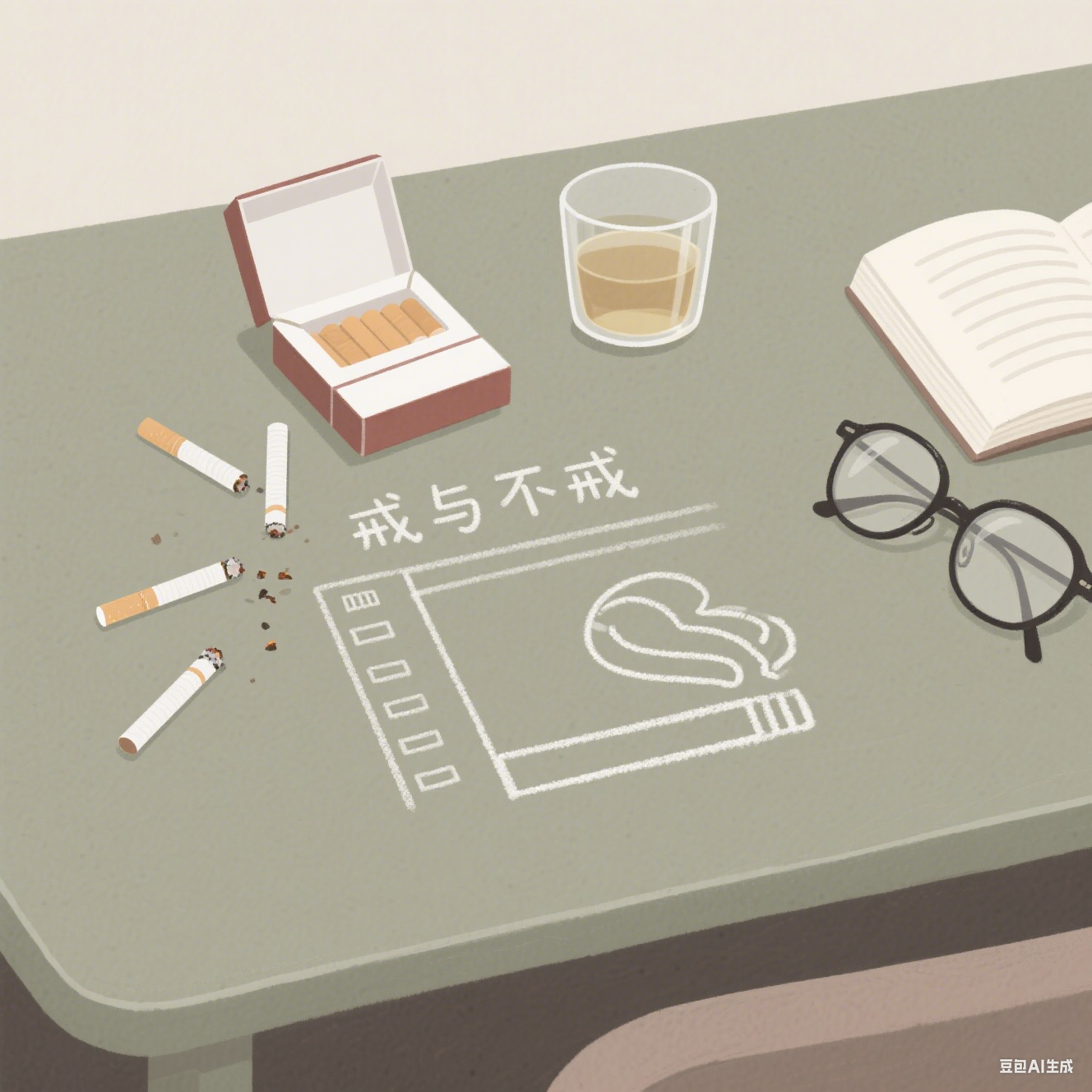

“這是我今天最后一根。”

“明天開始戒。”

“抽根煙提神。”

……

這些煙民常掛嘴邊的話,像極了煙盒上“吸煙有害健康”的警示語——人人都看見,卻很少被當真。倘若摘下社交面具,讓煙民說句大實話,我們會聽到怎樣的故事?

關于成癮:“不是不想戒,是戒了不知道該干嘛”

表面說法:“隨時可以戒,只是現在不想”

實話實說:“煙癮來了就像手機沒電時找充電寶,明知道不該依賴,但那一刻就是慌。戒煙最難的不是不抽煙,而是不知道用什么填補那五分鐘的空虛。”

煙草依賴是一種慢性成癮性疾病,單純靠意志力戒煙的成功率僅為3%-5%。許多煙民吸煙的原因不是因為“酷”,而是因為吸煙已成為日常生活中不可或缺的儀式:晨起第一支煙開啟一天,飯后一支煙助消化,壓力大時一支煙平復情緒……

關于健康:“每天都在僥幸和負罪之間搖擺”

表面說法:“生死有命,富貴在天”

實話實說:“每次咳嗽都心里一緊,看到戒煙宣傳片會默默關掉。但轉念一想,空氣污染、食品安全,危害健康的東西那么多,何必單獨跟香煙過不去?”

這種心理在行為經濟學中被稱為“風險補償”——人們往往會因為采取了一個安全行為,而在其他方面冒更大風險。有趣的是,這種心理機制并非煙民獨有,熬夜族、外賣黨、熬夜點外賣的都市人,誰不是在健康風險與當下享受間尋找平衡?

關于社交:“香煙是最好的人際潤滑劑”

表面說法:“工作需要,應酬必備”

實話實說:“兩個陌生人相遇,遞根煙比什么開場白都管用。在吸煙區,職位頭銜被暫時放下,大家都是被生活壓得喘不過氣的普通人。”

在經濟上行期,香煙是身份的象征;在當下,吸煙區成了職場中的“平等空間”。比如,在職場環境中,吸煙區有時會成為一個特殊的非正式交流角落————這里沒有會議室里的等級界限,只有共享片刻輕松的“煙友”。

不同職級的員工可能會在這里進行一些在工作場合不便于進行的隨意交流。這種交流有時能促進信息的流動和想法的碰撞。

關于消費:“不是抽不起貴的,是沒必要”

表面說法:“換這個牌子是為了健康”

實話實說:“65元的軟中華和18元的紅南京,解癮效果差不多。過去抽貴煙是為了面子,現在想通了,省下的錢干點啥不好?”

煙草消費降級背后是理性回歸。當香煙褪去社交屬性,就剩下最本質的尼古丁需求,性價比就成為重要考量因素。這種轉變不僅發生在煙草市場,也體現在其他消費領域:從追求名牌到注重實用,從為面子買單到為體驗付費。

關于電子煙:“換個方式繼續癮”

表面說法:“這是戒煙過渡”

實話實說:“說是戒煙,結果電子煙、卷煙雙修。辦公室抽電子煙躲罰款,回家抽真煙回血條。戒什么戒?這是消費升級!”

電子煙的興起創造了一個有趣的中間地帶:年輕人認為它比傳統卷煙“健康”,老煙民將其作為室內替代品。公共衛生專家指出,電子煙確實為部分煙民提供了減害選擇,但也讓許多非吸煙者尤其是年輕人開始接觸尼古丁。

結語

假如煙民都說實話,我們會發現:抽煙很少是因為“酷”,更多是焦慮、孤獨、習慣等;每個煙民都是折衷主義者,在享受與負罪感間反復橫跳;所謂的“煙癮”,往往是心癮大于生理依賴。有趣的是,這種“口是心非”不僅存在于煙民群體。某種程度上,我們都習慣給自己的行為找合理化解釋:熬夜刷手機的說“在看重要資訊”,亂花錢的說“在投資生活品質”。

假如煙民都說實話,我們也會發現,每個吸煙者都有自己的故事:有人用香煙緩解壓力,有人借吸煙社交,有人只是習慣難改。他們不是統計數字,也不是道德符號,而是一個個在復雜現實中做出選擇的普通人。

真正進步的社會,不會簡單地將人群劃分為“吸煙者”與“非吸煙者”,而是能夠理解每個行為背后的復雜成因,在保護公共健康的同時尊重個人選擇,為所有人——無論吸煙與否——創造更健康、更包容的生活環境。畢竟,在快節奏的現代生活中,每個人都在尋找自己的減壓方式,只是形式不同而已。

原創聲明:本文系煙草在線用戶原創,所有觀點、分析及結論均代表作者個人立場,與本平臺及其他關聯機構無關。文中內容僅供讀者參考交流,不構成任何形式的決策建議或專業指導。本平臺不對因依賴本文信息而產生的任何直接或間接后果承擔責任。

版權聲明:未經作者書面明確授權,任何單位或個人不得以任何形式(包括但不限于全文/部分轉載、摘編、復制、傳播或建立鏡像)使用本文內容。若需轉載或引用,請提前聯系煙小蜜客服(微信號tobacco_yczx)獲得許可,同時注明作者姓名及原文出處。違反上述聲明者,作者將依法追究其法律責任。

2025中國雪茄(四川)博覽會暨第七屆“中國雪茄之都”全球推介之旅